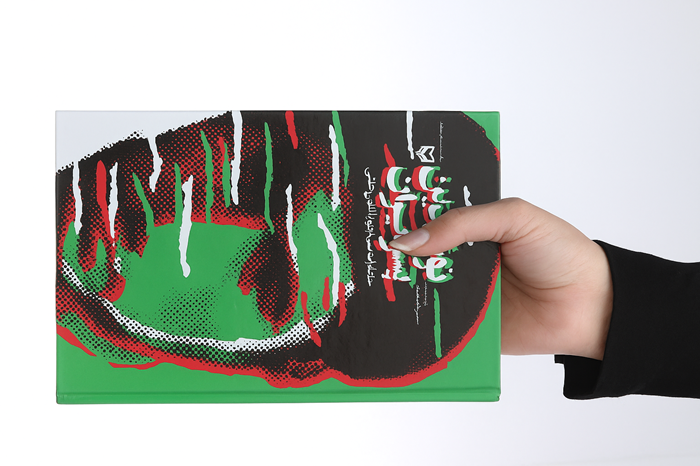

BERITAALTERNATIF.COM – Dalam khasanah sastra perang Iran, hanya sedikit karya yang mampu menangkap esensi pengorbanan dan keteguhan sejujur karya ini. Memoar setebal 700 halaman, yang diterbitkan tahun 2011 oleh Sureh Mehr Publications, menceritakan kehidupan Sayyid Nooreddin Afi—seorang remaja 16 tahun dari desa Khanjan dekat Tabriz—yang menentang keterbatasan usia, luka, dan kehilangan untuk tetap berada di garis depan Perang Iran-Irak hampir selama 80 bulan.

Perjalanan Nooreddin dimulai pada Desember 1980, hanya tiga bulan setelah perang pecah. Seperti banyak relawan muda Iran kala itu, ia harus membujuk keluarganya sekaligus meyakinkan pejabat lokal agar diizinkan berangkat ke medan perang.

Ia bergabung dengan Divisi Ashura ke-31, salah satu pasukan elit. Di sana ia berperan sebagai agen bebas, penyelam, hingga komandan regu. Medan perangnya penuh luka berulang dan kehilangan besar, termasuk menyaksikan adiknya, Sayyid Sadegh, gugur sebagai syahid di depan matanya sendiri.

Meski berkali-kali terluka parah dan akhirnya dinyatakan sebagai veteran cacat 70%, Nooreddin tetap bertahan di garis depan selama hampir tujuh tahun. Kisahnya bukan hanya tentang ketahanan fisik, tapi juga kekuatan batin dan spiritual.

Awal penulisan memoar ini bermula pada 1994, ketika pewawancara Mousa Ghiour merekam 40 jam percakapan dengan Nooreddin dalam bahasa Azerbaijan. Hampir satu dekade kemudian, penulis Masoumeh Sepehri menerima tugas besar untuk menyalin sekaligus menyusun wawancara tersebut.

Sepehri tidak hanya menyalin, tetapi juga melengkapinya dengan wawancara tambahan bersama Nooreddin dan rekan-rekannya. Dari situ lahirlah sebuah narasi yang setia pada kisah nyata sekaligus kuat secara sastra.

Motivasi Nooreddin membagikan kenangannya lahir dari sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Ayatullah Khamenei membaca memoarnya sambil menangis. Ada suara yang berkata, “Ini adalah kenangan seorang veteran cacat 70% yang berjuang selama 80 bulan dalam perang, namun masih berkata ia tidak melakukan apa-apa.” Visi itu membangkitkan rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk menjaga warisan generasinya.

Memoar ini dipuji karena gaya ceritanya yang jujur, mengalir, dan bahkan kadang dibalut humor halus. Sepehri berhasil mempertahankan suara Nooreddin, termasuk dialek daerah dan selera humornya yang sederhana.

Salah satu kisah paling hidup adalah ketika ia menceritakan salah satu luka parahnya:

“Aku berteriak, ‘Jangan tembak!’ lalu memeluk peluru itu untuk mengalihkan tembakan. Tapi Fandreski tetap menembak. Ledakannya melemparku ke udara seperti bulu. Aku jatuh dengan leher terpelintir di antara kakiku. Bau—daging terbakar, mesiu, darah, dan debu—menyengat hidungku. Aku mencoba melepaskan leherku tapi tak bisa. Rasanya seperti bola. Ketika akhirnya mereka menarik kepalaku keluar, aku melihat dagingku berguguran. Pakaianku hilang. Bahkan granat dan peluru yang kubawa lenyap. Anak-anak menangis. Aku membaca syahadat, tapi tidak berteriak. Sejak kecil aku memang begitu.”

Daya tarik memoar Nooreddin, Putra Iran terletak pada sepuluh hal utama:

Pertama, bahasanya lancar dan mudah dipahami. Berkat penyuntingan cermat Sepehri, kisah mengalir tanpa kehilangan keaslian suara Nooreddin.

Kedua, tidak mengagungkan perang. Peristiwa diceritakan apa adanya, bahkan ketika menggambarkan dilema moral, seperti saat Nooreddin mengambil kantong amunisi milik rekannya.

Ketiga, ada selipan humor. Mulai dari lelucon getir tentang hasil perang hingga candaan Nooreddin tentang dirinya yang seperti menarik perhatian satu batalion calon istri.

Keempat, tidak menutupi penderitaan. Dalam satu adegan, Nooreddin berdoa sambil menangis demi keselamatan keluarganya, memperlihatkan sisi rapuhnya.

Kelima, dialog dengan dokter. Seorang dokter memperingatkan bahwa tubuhnya akan menuntut di Hari Kiamat. Nooreddin menjawab, “Tubuh ini seharusnya berterima kasih. Aku tidak merusaknya dengan kemewahan. Tuhan tahu dari mana setiap luka ini berasal.”

Keenam, menunjukkan kontradiksi sosial. Misalnya seorang perawat yang sibuk menonton televisi atau seorang pejabat hukum yang dulu meremehkan keputusannya berperang, tapi kemudian justru mengarang cerita tentang perannya sendiri di medan perang.

Ketujuh, didedikasikan untuk seorang syahid. Nooreddin mempersembahkan bukunya untuk sahabatnya, Amir (Hooshang Maralbash). Saat ayah Amir mendengar kabar kematian putranya, ia hanya berkata, “Alhamdulillah, setidaknya salah satu dari kalian masih hidup.”

Kedelapan, kedamaian di tempat suci. Dalam sebuah adegan, seekor merpati di makam Imam Ridho menatapnya, membuat kesedihannya lenyap dan hatinya tenang.

Kesembilan, penggambaran luka dan kondisi perang yang nyata. Termasuk proses menyakitkan membersihkan luka penuh kerikil dan luka bakar.

Kesepuluh, tidak mencari ketenaran. Nooreddin hanya menceritakan kisahnya setelah “terbangun” secara spiritual, yakin bahwa itu adalah kewajiban untuk menghormati para sahabatnya dan mendidik generasi mendatang.

Buku ini diakhiri dengan serangkaian foto yang disusun kronologis. Gambar-gambar Nooreddin dan para prajurit lain menjadi pelengkap narasi, menyampaikan jejak waktu sekaligus dampak abadi perang.

Pujian tulus Ayatullah Khamenei semakin mengangkat status buku ini di tingkat nasional. Tangisan beliau, persis seperti yang dilihat Nooreddin dalam mimpinya, menunjukkan betapa kuatnya daya ungkap memoar ini, bahkan mampu menyentuh hati pemimpin tertinggi negara.

Nooreddin, Putra Iran bukan hanya sebuah catatan kenangan, tetapi sebuah simbol budaya. Buku ini menangkap semangat satu generasi yang menghadapi ujian tak terbayangkan dengan keberanian dan iman.

Bagi pembaca yang ingin memahami harga kemanusiaan dalam perang sekaligus daya tahan rakyat Iran, buku ini adalah bacaan penting.

Seperti yang ditulis Nooreddin sendiri, “Aku menceritakan kisahku agar momen-momen luar biasa itu hidup selamanya.” Dan memang, momen-momen itu tetap hidup—dalam setiap halaman, setiap foto, dan setiap air mata yang menetes dari para pembacanya.

Buku ini menjadi pencapaian monumental dalam sastra perang, bukan karena strategi militer yang besar, melainkan karena keintiman ceritanya.

Kekuatan memoar ini ada pada kejujurannya—sifat yang mengubah catatan pribadi menjadi kesaksian universal tentang pengorbanan. Perjalanan Nooreddin, penuh kehilangan dan cacat tubuh yang berat, dituturkan tanpa kesan membanggakan diri. Justru di situlah kerendahan hati yang ia impikan tercermin.

Ini bukan kisah kemuliaan perang, tetapi kisah tentang kewajiban, ketabahan, dan kemanusiaan sederhana yang tetap hidup di tengah kekacauan.

Kurasi cermat Masoumeh Sepehri menjaga agar suara Nooreddin tetap asli, lengkap dengan dialek daerah dan humor halusnya, menjadikan sosoknya terasa nyata bagi pembaca.

Warisan buku ini semakin kuat karena ia memenuhi visi yang menyentuh: menggerakkan hati pembacanya, dari pemimpin tertinggi hingga rakyat biasa, untuk menjadi saksi.

Ia memastikan pengorbanan satu generasi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi dikenang sebagai tindakan cinta dan iman.

Nooreddin, Putra Iran adalah bacaan yang penting, merendahkan hati, dan tak terlupakan. Buku ini menjadi jembatan penting agar gema “momen-momen luar biasa” itu tidak pernah hilang dari ingatan kolektif bangsa Iran. (*)

Sumber: Mehr News

Penerjemah: Ali Hadi Assegaf

Editor: Ufqil Mubin