Oleh: Dr. Muhsin Labib*

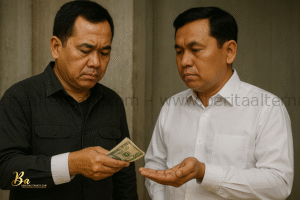

Ketika seorang penguasa—dari presiden hingga ketua RT—turun langsung membagikan bantuan kepada korban bencana, kamera mengabadikan setiap gerakannya. Media sosial dibanjiri pujian. Masyarakat terharu melihat pemimpinnya yang “peduli” dan “turun ke bawah.” Namun, dalam hiruk-pikuk apresiasi itu, jarang sekali kita bertanya: bukankah ini kebaikan standar yang seharusnya dilakukan?

Saking banyaknya pengalaman hipokrisi di panggung politik, kita pun sulit menganggap aksi simpatik penguasa—yang dengan sengaja serta terencana disiarkan melalui konten video—sebagai tindakan yang benar-benar tulus. Apakah ini ketulusan atau sekadar “bulus” (pencitraan terselubung)?

Ada sebuah paradoks menarik dalam cara kita memandang tindakan sosial. Kita cenderung lebih terkesan dengan bantuan yang datang dari pejabat atau konglomerat ketimbang kebaikan sukarela seorang tukang becak yang menggalang dana untuk tetangganya yang sakit. Kita lebih mudah terpesona dengan program beasiswa yang diluncurkan oleh perusahaan besar ketimbang kebaikan sukarela seorang guru honorer yang mengajar gratis di kampung terpencil dengan gaji pas-pasan.

Mungkin ini terjadi karena kita telah terbiasa dengan standar yang terbalik. Ketika seseorang memiliki kekuasaan, akses, dan sumber daya yang berlimpah, tindakan sosial yang dilakukan sebenarnya adalah manifestasi dari kebaikan standar yang melekat pada posisi tersebut. Pejabat dapat memobilisasi tim, mengakses dana besar, memanfaatkan jaringan luas, dan menggunakan platform yang sudah terbangun. Dengan semua kemudahan itu, bantuan yang diberikan bukanlah keajaiban, melainkan kebaikan standar—melaksanakan tugas sesuai mandat.

Mengapa kemudian aksi simpatik yang terkesan sebagai pencitraan ini bisa dianggap heroik? Sangat mungkin, karena begitu banyak politisi (penguasa atau wakil rakyat) yang sama sekali abai terhadap kewajiban sesuai amanat yang diberikan. Dalam konteks kegagalan meluas ini, sekadar memenuhi kebaikan standar pun bisa terdistorsi menjadi “heroisme” dan “kebaikan spektakuler.”

Analogi sederhana mungkin dapat menjelaskan perbedaan ini. Seorang ayah yang membiayai pendidikan anak kandungnya sedang melaksanakan kebaikan standar sebagai ayah—ini adalah tanggung jawab yang melekat pada perannya. Sebaliknya, seorang lelaki yang membiayai pendidikan anak angkat dari keluarga tetangga yang tidak mampu sedang melakukan kebaikan sukarela. Ia mengorbankan sebagian sumber dayanya untuk seseorang yang bukan tanggung jawab langsungnya, tanpa ada mandat yang mengharuskannya berbuat demikian.

Berbeda halnya dengan warga biasa yang tidak memiliki kekuasaan. Ketika seorang pedagang kecil menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu anak yatim, ia melakukan kebaikan sukarela dengan keterbatasan yang nyata. Tidak ada tim yang membantunya, tidak ada agenda politik. Yang ada hanya niat tulus untuk berbagi dalam keterbatasan.

Namun, realitas yang kita saksikan seringkali terbalik. Tindakan sosial yang mencerminkan kebaikan standar oleh para pejabat atau tokoh berpengaruh mendapat sorotan besar, sementara kebaikan sukarela yang dilakukan oleh rakyat biasa tenggelam dalam keheningan. Kita seolah lupa bahwa ukuran kebaikan sejati bukanlah nominal yang disumbangkan, melainkan tingkat pengorbanan relatif terhadap kemampuan.

Sangat mungkin pujian berlebihan kepada penguasa dilakukan sebagian masyarakat sebagai ironi—ekspresi kegembiraan karena akhirnya kebaikan standar (yang semestinya rutin) benar-benar dilaksanakan sesuai sumpah jabatan.

Ada juga dimensi waktu yang krusial. Kebaikan sukarela sejati biasanya dilakukan secara konsisten, tanpa pamrih, dan tidak tergantung momentum. Ia hadir saat tak ada yang melihat. Sebaliknya, tindakan sosial bermotif politis cenderung muncul pada timing strategis—menjelang pemilu atau saat popularitas merosot—seringkali disertai dokumentasi dan siaran yang masif.

Konsistensi ini juga tercermin dalam sikap pelakunya. Pelaku kebaikan sukarela biasanya tidak peduli publikasi. Mereka berbuat karena ingin berbuat baik, bukan ingin dilihat. Sebaliknya, mereka yang bermotif lain akan memastikan setiap tindakan terdokumentasi dan terpromosi masif, mempertajam kecurigaan akan motif “bulus.”

Fenomena ini semakin kompleks di era media sosial. Setiap bantuan bisa menjadi trending. Semakin sulit membedakan kebaikan sukarela yang tulus dari yang direkayasa untuk konsumsi publik.

Kita sebagai masyarakat turut melanggengkan paradoks ini. Kita terkesan pada angka besar tanpa konteks, memuji berlebihan kebaikan standar, sementara mengabaikan kebaikan sukarela yang penuh pengorbanan. Meski begitu, harus diakui: perbuatan positif dengan pamrih sekalipun, tetaplah lebih berguna secara konkret daripada pengabaian total terhadap kewajiban.

Kebaikan sukarela memiliki keindahan tersendiri. Kekuatannya terletak pada ketulusan yang lahir dari panggilan hati, bukan kalkulasi politik. Kemuliaannya ada pada konsistensi yang tak tergoyahkan tren atau kekuasaan.

Kebaikan sukarela sejati seringkali tak spektakuler. Ia hadir dalam bentuk sederhana: ibu yang mengantar makanan ke tetangga sakit, bapak yang mengajar anak kampung tanpa bayaran, pemuda yang membersihkan selokan di hari libur. Tak ada akses media, tak ada agenda, tak ada harap imbalan.

Sebaliknya, tindakan sosial oleh penguasa, meski nominalnya besar, pada hakikatnya adalah kebaikan standar. Membantu rakyat bukanlah kedermawanan luar biasa yang layak dipuja, tapi kewajiban dasar sesuai mandat yang diemban.

Pelayanan dan aksi sosial penguasa tak patut disanjung sebagai kebaikan heroik, melainkan pelaksanaan kebaikan standar yang layak diapresiasi secara proporsional. Ketika pejabat menggunakan kekuasaannya membantu rakyat, itu bukan prestasi epik, tapi pemenuhan tanggung jawab minimal—dan kecurigaan akan motif “bulus” dalam pelaksanaannya adalah konsekuensi logis dari sejarah panjang hipokrisi politik.

Pada akhirnya, kebaikan standar dan kebaikan sukarela memang berbeda hakikatnya. Kebaikan standar adalah tindakan wajib sesuai peran dan sumber daya. Kebaikan sukarela adalah tindakan ikhlas melampaui kewajiban, sering dengan pengorbanan pribadi. Keduanya penting (bahkan kebaikan standar yang berpamrih pun punya nilai guna), namun konteks dan proporsi apresiasinya harus berbeda secara fundamental.

Di dunia yang kompleks ini, kemampuan membedakan kebaikan standar dan kebaikan sukarela menjadi krusial—bukan untuk menjadi sinis, tapi untuk memberi apresiasi tepat sasaran. Ini diperlukan agar kita tak kehilangan kepekaan melihat kebaikan sukarela yang sesungguhnya di tengah gemerlap panggung kekuasaan yang sering diwarnai pencitraan.

Sebagai masyarakat, kita perlu membangun kesadaran kolektif untuk menghargai kebaikan sukarela yang dilakukan dalam keterbatasan, sekaligus memahami konteks kebaikan standar yang dilaksanakan oleh yang berkuasa. Hanya dengan pemahaman ini, kita dapat memberikan apresiasi yang adil dan tidak terjebak dalam euforia semu akibat standar yang telah terdistorsi. (*Cendekiawan Muslim)